Aberglauben ist in Japan Tagesgeschäft. In jeder Fußgängerzone sitzt mindestens ein Wahrsager an einem kleinen Stand, zu Beginn des neuen Jahres erscheinen dicke Almanache mit astrologischen Voraussagungen für die kommenden 365 Tage, mit dem Zeichnen einer mythischen, dreibeinigen Meerjungfrau namens amabie アマビエ soll aktuell COVID-19 in Schach gehalten werden.

Das Geschäft mit dem (Un-)Glück der Japaner ist nichts Neues. Liest man „Das Kopfkissenbuch“ der Hofdame Sei Shōnagon, welches mittlerweile vor über 1.000 Jahren entstand, wird der Alltag der Oberschicht regelmäßig durch sogenannte monoimiものいみ gestört: vorhergesagte Unglückstage, an denen man das Haus nicht verlässt. Abhilfe schaffen Talismane und andere Glücksbringer.

Alle paar Tage ans Haus gefesselt sind die Japaner in der heutigen Gesellschaftsordnung nicht mehr, aber dennoch gibt es Zeiten, die als unglücksgefährdeter gelten als andere: die sogenannten yakudoshi 厄年 („Unglücksjahre“, „Katastrophenjahre“).

yakudoshi – Unglücksjahre

Dem japanischen Volksglauben nach gibt es im Leben eines Jeden mehrere Jahre, die besonders unglücksbehaftet sind. Die kritischen yakudoshi Jahre unterscheiden sich bei Männern und Frauen, auch regional gibt es Unterschiede.

In der Regel sind es bei Männern das 25., 42. und 61. Jahr, bei Frauen das 19., 33. und 37. Jahr. Die Berechnung, in welchem Jahr du dich gerade befindest, ist allerdings etwas kompliziert. Mit der Geburt beginnt die Zählung bei 1, immer an Neujahr wird hochgezählt. An shintō-Schreinen siehst du oft große Tafeln mit Tabellen, die bei der Bestimmung des Alters helfen.

Aber nicht nur das betroffene Jahr birgt großes Unheil taiyaku 大厄. Auch das Jahr davor maeyaku 前厄 und das danach atoyaku 後厄 sind mit Vorsicht zu genießen.

Abhilfe während eines unheilvollen Jahres

Um sich vor dem drohenden Unglück eines unheilvollen Jahres zu schützen, gibt es diverse Rituale, die durchlaufen, und Glücksbringer, die gekauft werden können. An Hachiman-Schreinen finden jedes Jahr im Januar ein Fest statt, bei dem Leute in einem yakudoshi oder dem Jahr davor einer Reinigung unterziehen können: yakubarai 厄払い („Gefahrenreinigung“). Dafür wedelt ein Priester mit einem Stab, an dem unzählige Zizack-Streifen befestigt sind haraegushi 祓串 („Austreibungsspieß“) über dem Kopf des Betroffenen, um das Böse abzuwehren.

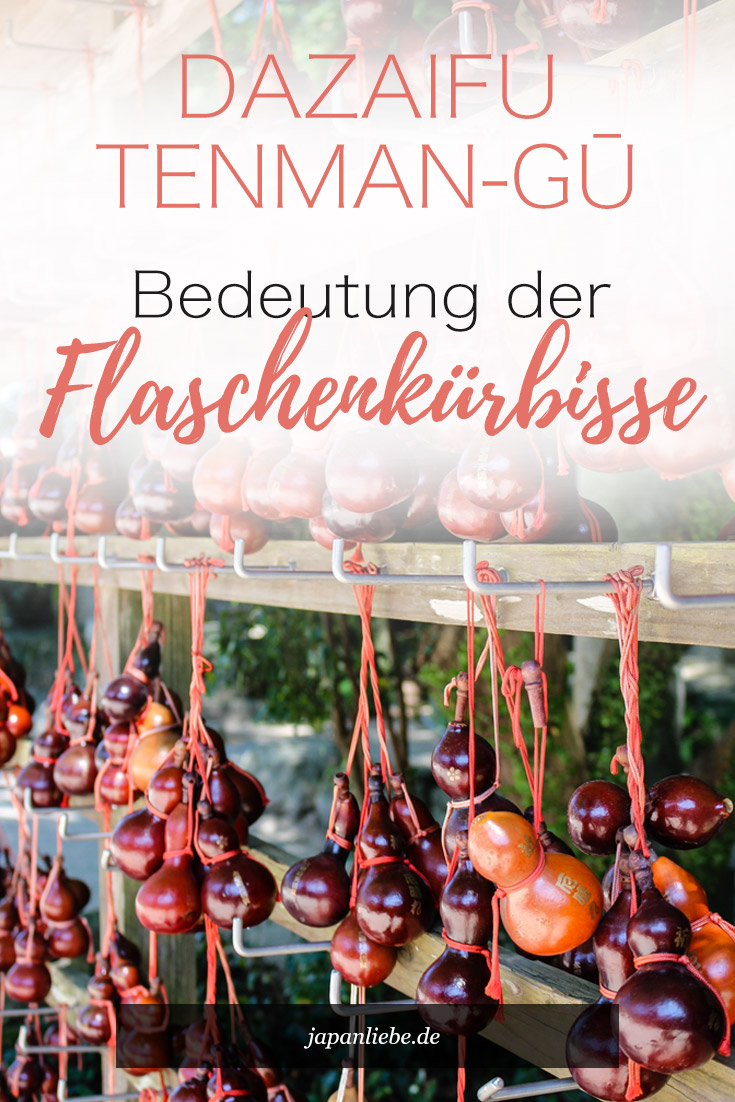

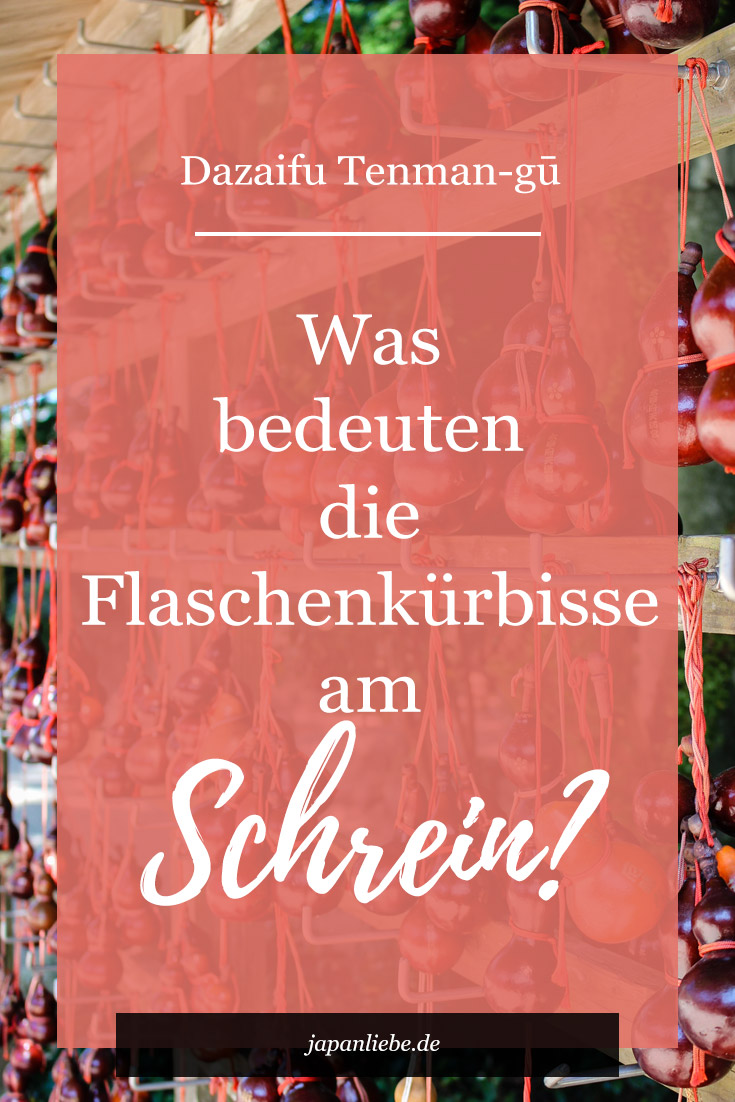

Am Dazaifu Tenman-gū Schrein gibt es eine ganz besondere Tradition. Dort erwirbt man für die Zeit des yakudoshi einen Flaschenkürbis – ein traditioneller Glücksbringer in Japan. In diesen kommt ein Stück Papier, auf das Wünsche geschrieben werden. Solange das Unglücksjahr andauert, bewahrt der Gefährdete den Kürbis zu Hause auf. Ist die schlechte Zeit vorüber, werden die Kürbisse am Schrein abgegeben und in einer Zeremonie verbrannt, mit der die Wünsche zu den Göttern getragen werden.

Quellen und weiterführende Links

BBC-Travel – Amabie: The Japanese monster going viral

SZ – Japan: Fabelwesen Amabie soll Corona vertreiben

Flaschenkürbis-Verbrennungs-Zeremonie am Dazaifu Tenman-gū

Für später pinnen

|

|

PS: Wenn du täglich ein Stück Japan in deinen Social-Media-Feeds und dich mit anderen Japan-Fans austauschen möchtest, folge mir auf Facebook, Instagram, Twitter und Pinterest.

Noch mehr Neuigkeiten, Infos, Lustiges und Skurriles gibt es jeden Montag im Japanliebe Newsletter. Trag dich gleich ein und lerne Japan mit mir kennen.

0 Kommentare zu “yakudoshi – Unglücksjahre im Leben jedes Japaners”